Inicio » Publicaciones con la etiqueta 'conocimiento'

Archivo de la etiqueta: conocimiento

LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA GENÉTICA DEL DESMÁN. AHORA EN PÍLDORAS DE AUDIO Y EN ESPAÑOL

Es habitual que los artículos científicos se nos hagan bola. No es un formato pensado para la divulgación del conocimiento y pese al interés que pueda suscitar un determinado tema, muchos lectores no pasan de leer el resumen en diagonal. La IA ofrece una oportunidad para salvar el obstáculo que supone leer un documento técnico (habitualmente en un idioma que no es el nuestro). He subido aquí tres «resúmenes de audio» que condensan lo que necesitas saber sobre la genética del desmán. Se ofrecen en forma de conversación entre dos personas, a modo de programa radiofónico, en la que se comenta el texto con un lenguaje ameno y accesible. La precisión del discurso y la claridad del hilo argumental me han parecido asombrosas. Para escuchar mientras picamos cebolla o en el atasco del próximo apagón (los puedes descargar).

Estructura genética del desmán

El genoma del desmán

Endogamia y heterocigosidad en desmán. Un caso concreto

2024 Año del DESMÁN. Los váteres siguen dando sus frutos.

Hace ya diez años que llegamos a un acuerdo con estos simpáticos bichejos. Dejarían de esquivarnos y a cambio les proporcionaríamos lugares tranquilos y resguardados donde hacer sus cosas y relacionarse. Estos VÁTERES han resultado ser un estupendo punto de encuentro entre humanos y desmanes, que seguimos aprovechando para conocer un poco más sobre una especie que puede tener los días contados. Muestra de ello es el último artículo que hemos publicado.

Vendrán más en breve. Permanezcan atentos a sus pantallas.

Conquistando al desmán por el estómago

Es una forma de hablar, claro. No hemos camelado al bicho, pero sí sabemos hoy bastante más que cuando empezamos a darle vueltas a esto de la alimentación del desmán «de los Pirineos». Amaiur Esnaola ya leyó su tesis (en plena pandemia), pero acaba de salir ahora publicado el último artículo y me apetece hacer esta breve reseña. Siete años convenciendo a los desmanes de que todos salíamos ganando si se comprometían a cagar bajo techado y nos facilitaban ese «oro negro» que tanto nos costaba encontrar, desentrañando con ayuda de la genética hasta el último de los pobres invertebrados que acababan en sus fauces, dilucidando si era más importante el restaurante o el menú, si las aguas rápidas son más atractivas que las lentas o si es mejor comerse un buey que cien golondrinos. Ha sido una aventura apasionante que nos deja un poco más viejos, pero mejor preparados para contestar las preguntas clave que necesitamos para conservar esta especie.

Desmaneando. LIFE Irekibai

Irekibai, ríos abiertos. De momento un deseo, la realidad es bien diferente. El agua de nuestros ríos encuentra muchos obstáculos y en ocasiones discurre por donde no debe. El proyecto IREKIBAI pretende corregir esta situación, al menos en parte. Varias especies de vertebrados actuarán como indicadores de la eficacia de las acciones de restauración que se van a desarrollar en los próximos años. Entre ellas el desmán.

Durante los próximos meses volveremos a hacernos la eterna pregunta ¿Qué hace que un río deje de ser apto para el desmán? ¿Cuáles son los factores clave? Hace unos días salimos en la tele. Nada nuevo bajo el sol (o sí, según se mire). Unas imágenes de unos cuantos desmanes vivos y coleando siempre merecen la pena.

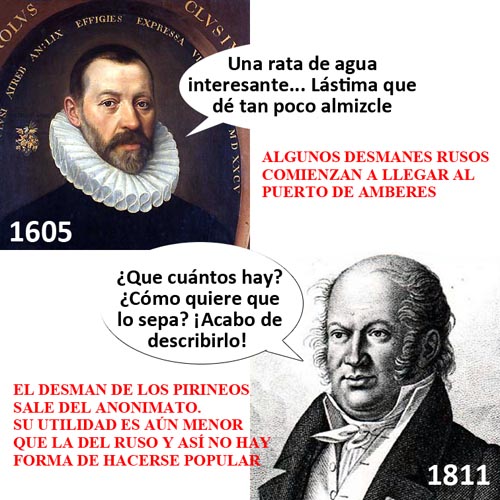

Referencias móviles con desmán

No somos de mucho insistir. En este país nuestro, conocimiento, el justo, y seguimiento ya ni te cuento. De ahí que nuestras series temporales sean más bien cortitas (cuando las hay) y seamos un excelente caldo de cultivo para el «síndrome de las referencias móviles», que describiera Daniel Pauly en 1995 (*). A falta de datos, vivimos de la anécdota y la memoria y tendemos a creer que el mundo comenzó con nosotros.

En el ámbito de la conservación, esta falta de perspectiva, o más bien su negación, conduce invariablemente a emitir juicios erróneos y favorece la aparición de cantamañanas. El desmán no se escapa a esta coyuntura.

El desmán nunca ha sido un mamífero popular. Nada útil se podía sacar de él. Poco relevante había que anotar y los años pasaban sin que quedase demasiada constancia de algún rasgo relevante de su biología.

Hace apenas 100 años que conocemos su distribución y poco más de 50 que tenemos una idea más o menos elaborada de su hábitat y de la magnitud de sus poblaciones. Durante el pasado siglo, al tiempo que lo ubicábamos en el mapa, su hábitat se degradaba de forma masiva y drástica. En los felices 1970-80 se recoge una gran cantidad de información, que crea la sensación de que el desmán es una «especie común», fácil de encontrar, sensación que pronto se demostrará falsa. Al tiempo que el hábitat agonizaba surgía una generación de naturalistas e investigadores ansiosos por conocer aquella fauna que se presumía ignota. Eran años en los que el desmán estaba en todas partes. Al hacer pesca eléctrica, en el estómago de una garza, ahogado en una central hidroeléctrica,… en Galicia, en Cuenca, en Cáceres, en Burgos, en Huesca,…

Durante los no menos felices 90 se constató definitivamente su desaparición en grandes áreas (Sistema Ibérico sur, mitad oriental del Sistema Central), pero ese continuo deterioro (de la especie y de su hábitat) no caló en el colectivo que, de un modo u otro, conocía su existencia. Tenemos mala predisposición a asimilar con naturalidad los cambios y menos aún si estos son negativos.

Y llegamos al momento actual. El desmán protagoniza en los últimos años varios proyectos de conservación ¡Por fin es la reina de la fiesta! Los problemas en su hábitat se mantienen y los inventarios más recientes evidencian un declive en porcentajes más que alarmantes en toda el área de distribución ¿Nuestra reacción? Mover la referencia. Que nadie nos arruine la fiesta. La situación puede ser preocupante, pero no es peor que la anterior. Hay que negar el cambio. Los desmanes siguen estando ahí. Son más duros de lo que parece. La culpa es del método de detección. Empecemos de cero ¿Contacto con la especie? ¡Ni con un palo! Busquemos excrementos, eso nunca falla. Son datos de libre interpretación ¿Gestión? Ya se nos irá ocurriendo algo.

¡Joder, con el síndrome!

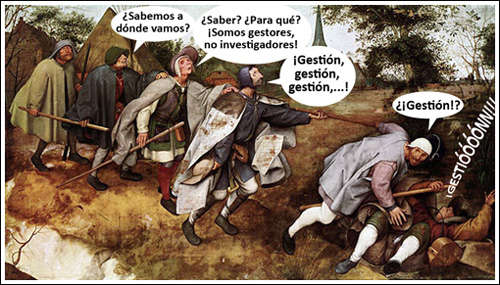

Caricatura neoparadigmática del desmanero moderno

(*) En Cantabricus tratan el apasionante tema de las referencias móviles con un ejemplo que despeja cualquier duda.

La parábola de los gestores por Pieter Brueghel el Viejo, 1568

Hoy levantas una piedra y salen corriendo un árbitro de primera división y un gestor del medio natural. Opiniones no faltan. Ya sabéis aquello de que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Estamos bien surtidos. Pero ¿y los datos? ¡Ay amigo! Los datos… ¡Eso es otro cantar! Que no digo yo que no haya que tomar decisiones, pero algún día deberíamos empezar a recoger información, a buscar respuestas. Por aquello de la eficacia.

En el día a día del desmán son más las dudas que las soluciones. Los gestores ya sabemos donde encontrarlos, pero los investigadores ¿dónde están? ¿Podemos confiar en que la universidad produzca de forma espontánea la ciencia que necesitamos? ¿Tenemos otros organismos oficiales a los que acudir? ¿Tiene sentido financiar con fondos públicos a organizaciones privadas para que cubran estas carencias?

Ah, por cierto, feliz Navidad.

Mitos y leyendas. Hoy, los excrementos del desmán

El desmán ha ganado protagonismo en los últimos años (¡menos mal!), pero así como para otras especies amenazadas existe información suficiente que permite abordar su conservación de manera más o menos rigurosa, en el caso del desmán no andamos sobrados de conocimiento. Esto da pie a que, por premuras de la gestión, florezcan como setas las hipótesis y estas, a fuerza de insistir, adquieran vertiginosamente categoría de verdad revelada, generalmente en foros poco apropiados para la discusión científica.

Todo apunta a que la búsqueda de excrementos, barata y para todos los públicos, será en los próximos años la piedra angular del seguimiento de nuestras poblaciones de desmán, por ello merece la pena repasar algunas de las sentencias que a fuerza de ser repetidas están entrando por la puerta de atrás en el conocimiento desmanero popular.

1. Los excrementos de desmán no pueden ser identificados de visu.

Sí es posible. Y con una frecuencia alta, además. Su tamaño, forma, olor, color, composición y disposición en el río los hace inconfundibles. Desgraciadamente se degradan con rapidez y en algunas ocasiones la atribución de la especie precisa de otros métodos. Además, se cumple aquí inexorablemente la ley de Murphy, que viene a decir algo así como: en aquellos tramos prospectados en los que el número de excrementos recogidos sea bajo, dichos excrementos serán pequeños, viejos y secos.

2. Es posible identificar el autor de de un excremento por la morfología de los pelos que incluye.

Sí que lo es. Los pelos de mayor tamaño (guardas, guías, o como guste usted llamarlos) son inconfundibles: espatulados, sin médula, con una constricción central,… un auténtico chollo. Sin embargo la frecuencia de aparición de este tipo de pelos en los excrementos es muy baja. Resulta frustrante desmenuzar excrementos sin encontrarlos, sobre todo cuando las muestras recogidas son escasas, sabiendo además que el procedimiento conlleva su contaminación e impide realizar posteriormente la identificación mediante análisis genético. Por otra parte, los pelos de borra se encuentran con mayor frecuencia en los excrementos, pero es imposible identificar la especie a la que pertenecen.

3. La identificación genética de la especie es un refinamiento innecesario en el inventariado de poblaciones a escala geográfica amplia mediante búsqueda de excrementos.

Pues no. Habiendo un margen de error en la identificación de visu, siendo escasos los excrementos en muchos de los tramos prospectados y escasas las posibilidades de identificar un excremento mediante pelo, el análisis genético es el único procedimiento que proporciona información fidedigna con un rendimiento relativamente alto. Además, esta técnica es habitualmente desarrollada por un único equipo, ajeno a la recogida de muestras, y está sujeta a un procedimiento estandarizado, lo que evita en gran medida la disparidad de criterios entre los prospectores (numerosos, por lo general) que pudiera darse en la identificación basada en rasgos morfológicos y evita también la tentación de recurrir en caso de duda al «juicio experto» de cada prospector, circunstancia ésta muy habitual en nuestras latitudes y que en el caso del desmán nos ha ofrecido algunos mapas regionales de distribución sencillamente lamentables.

4. Es posible completar un inventario nacional «digno y útil» sin coordinar momento, procedimiento y objetivos.

No, no es posible. Un inventario a esa escala geográfica precisa que los actores implicados en su realización (que en nuestro país forzosamente han de ser muchos) actúen al unísono. Desgraciadamente la probabilidad de que dicho suceso ocurra en España es en estos momentos muy baja.

5. La abundancia de excrementos que encontramos en el río es directamente proporcional a la de desmanes que habitan el tramo prospectado.

No siempre. En ríos con presencia estable de la especie y abundancia alta, comprobadas éstas mediante otros métodos, la búsqueda de excrementos puede resultar infructuosa u ofrecer muy poca información, y por otro lado se dan casos en donde es posible recoger gran cantidad de excrementos y otros métodos de detección parecen indicar que la abundancia de desmanes es baja. Estas y otras combinaciones se pueden dar además dentro de un mismo río al comparar tramos consecutivos. En algunas ocasiones se puede achacar la dificultad de encontrar excrementos a la morfología del cauce, pero en otras la falta de correlación entre la abundancia de «cacas y culos» tiene difícil explicación.

Continuará.

Los razonamientos expuestos tienen su fundamento en información recogida en la biblioteca y en mi experiencia personal. Ni que decir tiene que ambas fuentes son discutibles.