Inicio » Publicaciones con la etiqueta 'conocimiento' (Página 2)

Archivo de la etiqueta: conocimiento

Actualizada la distribución del desmán en Francia

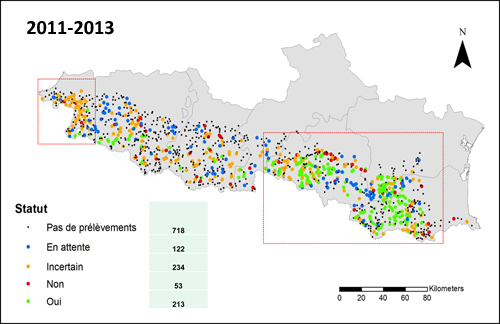

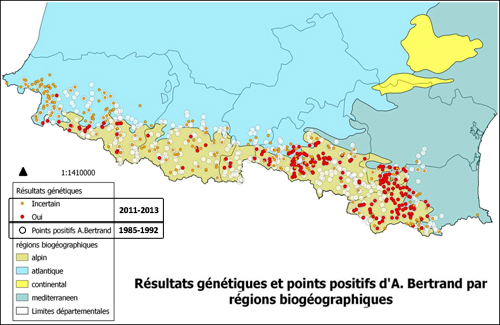

Nuestros vecinos franceses nos ofrecen por fin la imagen de la distribución actual del desmán en su país

El avance forma parte de la documentación asociada a la última reunión de seguimiento del plan nacional del desmán. Si esta es la imagen final (que parece que sí; son 1.350 tramos prospectados), el estado de conservación de la especie sería significativamente mejor en el Pirineo oriental.

Seis departamentos, un rango de actuación de aproximadamente 20.000 km², un solo método de detección y en dos años terminado ¡Enhorabuena! Aquí, en el «País de las Maravillas», tal coordinación es sencillamente imposible.

La presentación de estos resultados viene acompañada de información detallada sobre el proyecto LIFE recién concedido

¡El desmán ibérico podría ser ovíparo!

Dado el estado actual del conocimiento acerca de la biología de esta especie, el de la foto bien podría ser un nido de desmán.

Desgraciadamente, no parece que en este año que acaba de comenzar vayamos a salir de dudas. En marcha hay algunos proyectos que tienen a nuestro amigo como protagonista (ya hemos hablado de ellos anteriormente), pero el ánimo general no está para alardes. Prima la aproximación indirecta. Elegante y aséptica. Riesgo cero, no vaya a ser que se rompa un huevo y sea verdad que hay un desmán dentro.

¡Feliz año!

«Traslocando» desmanes o como tirar por la calle de enmedio

Aunque solemos liarnos con la terminología (introducir, reintroducir, desplazar, reforzar) no cabe duda de que nos gusta enredar y además acabar cuanto antes. Que no tengo perdices, las echo, que me faltan corzos, ahí van dos docenas. Que los desmanes andan «ni fu ni fa», llena un caldero grande en Pirineos y lo vuelcas en Gredos. Problema resuelto.

De momento el caldero de desmanes es solo una intención, una pose, aunque no faltan partidarios de tan expeditiva actuación. Pensándolo bien no es tan mala idea.

Se abre el telón. Un cantamañanas se dirige al responsable de la conservación de la biodiversidad del territorio «X»:

– Buenos días. Venía por lo de los desmanes.

– ¿Ha identificado ya la población donante en estado de conservación favorable? ¿Qué criterios ha utilizado? ¿Podría detallarme el impacto que sufrirá la población de la que soy responsable? Y lo más importante ¿Ha traído el caldero?

– ¡Aquí está el caldero!

– Haber empezado por ahí. Proceda pues y que no le vuelva a ver. Buenos días.

El telón se cierra y se vuelve a abrir, y ya tenemos al cantamañanas en el territorio «Y», en la orilla del río, con un caldero lleno de desmanes, a punto de perpetrar la «traslocación». Las autoridades y la banda de música aguardan en sus puestos. El obispo se retrasa dando pie a que el cantamañanas y el responsable del territorio receptor comenten los detalles de la actuación:

– Parece que el tiempo acompaña…

– ¿Qué me trae aquí? ¿Ha tenido en cuenta la peculiar distribución de la variabilidad genética de la especie? ¿Contamos con una planificación de sueltas adecuada en tiempo y número? ¿Conocemos lo suficiente la biología de la especie como para esperar que sobreviva un porcentaje significativo de animales? ¿Se han corregido las causas que propiciaron el declive de la especie en el territorio receptor? ¿Contamos con un plan de seguimiento? ¿Población local y usuarios del río están al corriente y de acuerdo? Y lo que es más importante ¿Ha traído el caldero?

– No sé de que me habla, pero aquí esta el caldero bien lleno ¡Mire, ya llegó el obispo!

– Proceda pues y que no le vuelva a ver. Buenos días ¡Corra, que empieza el himno!

Fin de la obra y cerrada ovación.

Cuentan que la guía que la IUCN ha publicado este mismo año, para orientar actuaciones de este tipo, se ha relajado. Que ya no es tan difícil hacer las cosas bien. Sin embargo, tras su lectura, sigo sin estar convencido de que aquí estemos en condiciones de hacer nada de esto con el desmán ¡Pero si no sabemos ni cuantos huevos pone! Porque ¿pone huevos, no? Como el ornitorrinco…

En fin, toca leer.

Como apunte final. Para nuestra consternación, el Diccionario no incluye aún los términos «traslocar» o «translocar». De momento nos tenemos que conformar con «trasladar». Sí, ya lo sé, suena vulgar, pero es lo que hay. Habrá que hablar con algún académico.

Galemys incertus o la incertidumbre como principio

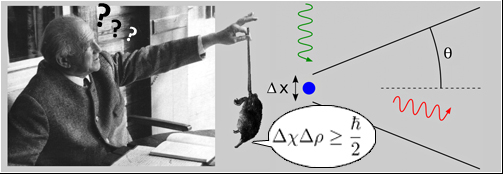

Está claro que Heisenberg era un aficionado a la hora de postular incertidumbres. Los problemas que encontró el físico alemán para medir la posición y el momento lineal de una partícula se quedan en nada si los comparamos con el desasosiego que reina a fecha de hoy en la comunidad de interesados por el desmán ibérico.

Al hilo de la optimista información recientemente revelada, a la que hice referencia sucinta en la entrada anterior, cabe realizar las siguientes elucubraciones.

¿Y si fuera verdad que tenemos pocos datos y que estos son poco fiables? ¿Y si resulta que la supuesta regresión generalizada no es tal? ¿Y si el alarmismo imperante responde únicamente a reflexiones irresponsables, ignorantes e interesadas? Incluso es posible que queden desmanes en Guadalajara, Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca, Álava, Vizcaya,… ¿Están al corriente de dicha eventualidad los redactores del catálogo de especies amenazadas?

Quién sabe… Puede que sea cierto que los desmanes van de aquí para allá, suben y bajan puertos de montaña. Incluso es posible que mantengan poblaciones prósperas con densidades ridículas. Tal vez, como apuntan los más optimistas, solo sea cuestión de esperar uno, cinco o diez años y observemos la recuperación súbita y espontánea de poblaciones que dábamos por perdidas. Soñar es gratis, de momento.

Demasiados interrogantes. Ahora bien, que no cunda el pánico, este estado de incertidumbre se alivia, según los susodichos optimistas, con una buena prospección de excrementos. Generalizada y sistemática ¡Nada de trampear! ¡Hay que ser eficientes! Por lo visto, las cagarrutas no nomadean, ni se cambian de cuenca, ni se presentan en densidades ridículas. Se ofrecen, siempre generosas, para que realicemos el diagnóstico del estado de conservación del desmán. El truco está en «saber interpretar los datos».

Desgraciadamente, a fecha de hoy, las cagarrutas son únicamente el testimonio de la presencia del animal1. Por mucho que sepamos interpretarlas, por sí solas dan poco juego ¿Cómo haremos entonces para evaluar el estado de conservación de la especie en una cuenca o en una región? Con las dudas que han surgido sobre el irregular comportamiento espacial del desmán y su baja densidad ¿Cómo es posible identificar poblaciones «fuertes» a partir de la distribución de unos cuantos excrementos? ¿Cuál es el propuesta de los optimistas? ¿Revisar la distribución de los excrementos cada cinco años? ¿Cada diez? ¿Daremos por favorables las poblaciones que ofrezcan 5 excrementos por km? ¿O mejor 10? ¿Qué haremos el día que dejemos de encontrar excrementos en una cuenca? ¿Sacaremos las trampas del desván y las echaremos al río buscando respuestas? Preguntas y más preguntas. Me parece a mí que esto de las cagarrutas no nos está ayudando a despejar el horizonte.

¡Vaya panorama! Treinta años llorando porque desconocíamos la biología de la especie y ahora resulta que nos quejamos porque se trabaja en balde, se desperdician recursos, se trampea a lo tonto, por unos pocos datos – dicen los optimistas. Pero, sean pocos o muchos los datos que se obtengan mediante trampeo, ¿Qué podremos decir del estado de conservación de una población sin la información que esas capturas ofrecen sobre abundancia, estructura de sexos y edades, reproducción o estado sanitario2? Además, pronto se olvidan algunos de que los recientes inventarios realizados mediante trampeo en País Vasco, Galicia, Navarra y La Rioja han proporcionado muestras que están permitiendo realizar la caracterización genética de la especie, abordando aspectos para los que el material que ofrecen los excrementos no es útil.

¿Pero todo esto de qué va? ¿Estamos discutiendo sobre conservación o estos juegos florales obedecen solo a intereses empresariales del tipo «mi método lava más blanco que el tuyo»? Parece que el lío está servido, pero lo que está claro es que, a estas alturas, un flojo ejercicio intelectual como el comentado, plagado de contradicciones, que cuestiona la fuerte regresión que está sufriendo el desmán en las últimas décadas, haciendo hincapié únicamente en aspectos metodológicos e ignorando el principal problema, la destrucción del hábitat, no puede calificarse sino de irresponsable.

1 No tardaremos mucho tiempo en extraer gran cantidad de información de los excrementos (a nivel individual), pero en el caso del desmán aún no es posible

2 La evaluación del estado sanitario, sorprendentemente aún por desarrollar ¿Algún veterinario en la sala?

El desmán de Schrödinger ¿o era el gato?

El interesante artículo que publica la revista Quercus en su número de julio aborda la conservación del desmán desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Por lo visto aún no hemos sabido abrir la caja, somos malos observadores, y el desmán podría estar vivo o muerto, o más sorprendente aún, vivo y muerto al mismo tiempo.

Toda una revolución (o tal vez una deconstrucción) la que nos proponen sus autores. Respecto al conocimiento de la situación actual vienen a decir algo así:

El voluntarismo y la precipitación nos habrían llevado al alarmismo injustificado, circunstancia que nos hace ser ineficaces e ineficientes. En España existen pocos datos fiables, se ha buscado poco (y a menudo mal), y se han aventurado presuntas tendencias regresivas con escaso rigor. En este escenario ¿Quién se atreve a decir que en el Sistema Central la regresión ha sido del 10 o del 90%? La situación actual es de incertidumbre. Necesitamos un mapa fiable de la distribución actual de la especie.

Para complicar más el asunto, el desmán, al contrario de lo que se supone, podría seguir un modelo socio-espacial dinámico, comportándose de forma muy sociable y seminómada. Algo bastante lógico, por otra parte. Lo que conduce a que en la práctica, si se encuentra desmán en un tramo y no se vuelve a detectar en uno, cinco o diez años, no está justificado hablar de declive local, podría tratarse de una zona de presencia temporal. Y por si fuera poco, no es descartable el intercambio de ejemplares entre cuencas contiguas, «saltando puertos de montaña».

Tras la lectura de este artículo me surge la duda de si el desmán debe ser considerado como especie cinegética o amenazada. O de si tal vez el pesimismo que practico se debe a estar atrapado en un universo paralelo al de los autores y no tanto a la constatación de que el desmán mas que estar escondido se ha ido quedando sin sitio donde esconderse.

Sea como fuere ¡Bendita caja cuántica, que nos das un rayo de esperanza! Eso sí, yo no la quiero abrir y mucho menos mirar dentro. La mayor parte de las veces que lo he hecho el desmán no estaba. Ni vivo ni muerto. Estaría «nomadeando»…

¿Qué sabemos del desmán?

El desmán no es un desconocido. Es un animal difícil de observar y de mantener en cautividad, pero sabemos cómo es, dónde encontrarle, qué come, cuánto puede llegar a vivir y algunos detalles, no muchos, acerca de su organización social y su comportamiento espacial. Eso sí, aún nos quedan cosas por aprender, sobre todo ahora que hay quien ve la necesidad urgente de hacer refuerzos poblacionales, reintroducciones y cría en cautividad.

Empezó siendo francés y en los 200 años que hace que le conocemos ha tenido allí más suerte. Las mejores páginas o al menos la inmensa mayoría se han escrito al norte de los Pirineos. Eugène Trutat, Clement Puisségur y sobre todo Antoine Peyre y Bernard Richard consiguieron que el conocimiento de la biología de la especie alcanzara al final del siglo pasado un nivel más que aceptable. Desafortunadamente esa progresión se detuvo hace 20 años. Y ahí sigue de momento.

En España, donde al parecer los desmanes han abundado siempre en las distintas acepciones del término, pasamos el XIX sin saber muy bien dónde alcanzaba su distribución, la del animal, quiero decir. Ya en el XX, tras una larga travesía por el desierto, surge en la década de los 70 un nuevo interés por conocer nuestra fauna. Se suceden así inventarios de distinta magnitud geográfica, sin sincronía ni uniformidad de métodos, que en el caso del desmán permitieron completar el conocimiento de su distribución histórica. Y hay que llamarla histórica porque nada más completarla, en 2007, ya era vieja. Ya no servía como referencia inicial para el seguimiento global de la especie. Estamos en 2013, algunos aseverando el declive y otros dudando o deseando que no sea tal, y seguimos sin esa imagen de partida.

Leyendo las peripecias de la Sección Zoológica de Graells por el Sistema Central a mediados del XIX da la impresión de que estamos atrapados en el día de la marmota o sufriendo un constante déjà vu. En todos estos años no hemos sido aquí capaces de realizar un esfuerzo sostenido que nos permita avanzar en el conocimiento de la especie. Salvando las distancias, que las hay, seguimos como la tropa de Graells, buscando al desmán por la sierra, una y otra vez, sin ni siquiera ponernos de acuerdo en el modo de hacerlo. Seguimos preguntando al paisanaje: ¿Conoce usted, buen hombre, al bicho ese que llaman almizclera?

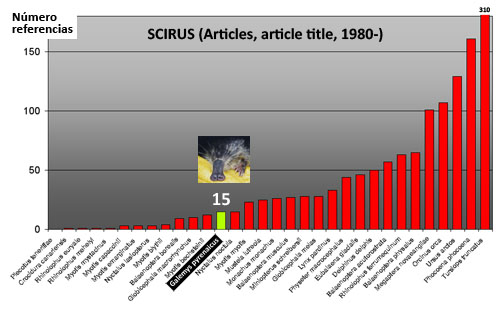

Una sencilla consulta en SCIRUS (uno de los más populares buscadores de información científica) nos puede dar una idea del esfuerzo investigador que se ha dedicado al desmán en los últimos 30 años. En la gráfica, para cada una de las especies de mamíferos incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se muestra el número de artículos científicos publicados en las principales revistas, en los que el desmán es el protagonista principal. SCIRUS dice que para el desmán son 15. Son algunos más, pero no nos importa el número sino la comparación que podemos establecer con el resto de especies. En ella el desmán no sale bien parado. Salta a la vista que debemos hacer un esfuerzo por corregir esas enormes diferencias en cuanto a conocimiento. Además es necesario dar prioridad a las especies que cuentan con la mayor parte de su área de distribución en nuestro territorio, como es el caso del desmán.

Nos gusta la palabra endemismo y se nos llena la boca hablando de fósiles vivientes. El desmán reúne ambas características y nuestra responsabilidad en su supervivencia es grande. Reivindicamos en su día el apelativo de «ibérico». Es más adecuado, dijimos. Si no cambian mucho las cosas más pronto que tarde volverá a ser «de los Pirineos».