Las cuentas del desmán

El declive del desmán es un hecho incontestable. En algunas regiones ha desaparecido por completo (sur del Sistema Ibérico) y en otras está a punto de hacerlo (Sistema Central). Revisiones recientes de la distribución en Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja apuntan también en la misma dirección. Dicha regresión se refiere al área ocupada. No contamos con estimaciones de la abundancia a nivel general y algunas de las que se realizan a escala local se hacen suponiendo una densidad media del rango conocido y la ocupación continua de una serie de tramos que se identifican como hábitat potencial. No es mala referencia, pero no deja de ser la capacidad de carga de dicho hábitat. Una estimación conservadora que puede estar muy por encima del tamaño real de la población.

Al desmán le suponemos ligado inexorablemente a tramos fluviales con unas características determinadas que forman redes más o menos extensas, que están sufriendo un proceso de fragmentación. El desmán ocupa cada vez redes fluviales más pequeñas, por lo que inevitablemente surge la pregunta ¿Cuál es el tamaño critico de esa red, por debajo del cual la supervivencia de los desmanes no es ya posible? No lo sabemos con exactitud, pero se puede hacer un cálculo sencillo que nos permitirá aproximarnos a la respuesta que buscamos.

Los valores de densidad poblacional que aportan distintos estudios oscilan en el rango 1-8 individuos/km. No obstante, aquellos que recogen información de trampeos intensivos señalan el rango 3-5 ind/km como una mejor referencia de la abundancia de la especie en condiciones favorables (1,2). Como no nos importa pecar de optimistas utilizaremos el valor mayor del rango (5 ind/km) y consideraremos la ocupación continua del tramo. Así, para tener una población de 500 individuos necesitaríamos un tramo de 100 km de hábitat favorable. He elegido 500 porque es uno de los valores de referencia habitual a la hora de estudiar el tamaño poblacional necesario para mantener la variabilidad genética de una población. Los expertos están de acuerdo en que no hay números mágicos (3), pero por otra parte la información que se va acumulando nos dice que en el caso de vertebrados 50 individuos no son suficientes y que algunos centenares podrían garantizar la supervivencia de una población al menos a medio plazo (50, 100 años). Echando mano de la discutida regla 50/500 podríamos considerar los límites del rango 10-100 km como referencias para valorar la viabilidad de una población de desmán. Por debajo de 10 km de hábitat potencial el desmán desaparecería y por encima de 100 la variabilidad genética estaría garantizada. Dentro del intervalo queda mucho espacio para la incertidumbre. Sin embargo, hoy tenemos la certeza de que la degradación generalizada de nuestros ríos ha provocado que predominen mayoritariamente los tramos favorables de pequeño tamaño (los que solo alcanzan para acoger algunas decenas de desmanes). ¿Alguien podría asegurar que conoce dos tramos distintos de más de 100 km de hábitat favorable? Si a esto unimos la experiencia de haber visto desaparecer en los últimos 20 años un buen número de pequeñas poblaciones aisladas en pequeños tramos y el hecho de que no se ha corregido ninguna de las presiones identificadas (todas siguen actuando y muchas de ellas con la máxima intensidad conocida). ¿Quién se atreve a dudar de que existe hoy un alto riesgo de que veamos extinguirse al desmán?

(1) Nores, C., Ojeda, F., Ruano, A., Villate, I., González, J., Cano, J. M., García Álvarez, E., 1998. Estimating Galemys pyrenaicus population density in four Spanish rivers. J. Zool. Lond., 246:454-457.

(2) Stone, R.D., 1987. The social ecology of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) (Insectivora: Talpidae), as revealed by radiotelemetry. J. Zool., Lond., 212:117-129.

(3) Flather, C.H, Hayward, G.D., Beissinger, S.R., Stephens, P.A., 2011. Minimum viable populations: is there a ‘magic number’ for conservation practitioners? Trends in Ecology & Evolution, 26 (6): 307-316.

¿Por qué desaparece el desmán?

Sucesión de acontecimientos que a grandes trazos nos han llevado a donde estamos. No describo aquí el caso concreto de ningún río. Eso sí, lo relatado es fiel reflejo de la realidad, que, como siempre, supera a la ficción. Al río protagonista llámale Pisuerga, Najerilla, Ulla, Irati o como te apetezca. Cualquiera que sea el nombre que utilices no te vas a equivocar.

1940-1960

Estamos en un río de la mitad norte de la península. El desmán ocupa de manera más o menos continua aproximadamente 150 km de cauces de distinta entidad en las zonas media y alta de su cuenca. Son años difíciles. El país se recupera de una guerra y la tierra se trabaja hasta el último rincón. Hace falta leña y los sembrados alcanzan las orillas de los cauces. Ríos y arroyos ven reducida la vegetación de ribera a la mínima expresión.

El agua baja aún limpia. Los únicos vertidos contaminantes proceden de los lavaderos municipales, de los puntos donde abreva el ganado y de la «pequeña industria artesanal» de la zona (tenerías, queserías, mataderos). El desmán encuentra en gran parte de la cuenca la oferta de refugio y alimento que necesita. No todo es hábitat óptimo, por supuesto. Existen algunos puntos negros, muy localizados. Además de los vertidos contaminantes mencionados, desde principios de siglo se aprovechan los caudales de un buen número de arroyos de cabecera para la producción de energía eléctrica. Los azudes asociados a estos aprovechamientos y las detracciones de caudal alteran la estructura y la dinámica natural del río, pero dado el pequeño tamaño de estas explotaciones el desplazamiento de los desmanes a lo largo de la cuenca aún es posible y se corrigen de forma natural pequeñas extinciones locales.

El río ofrece proteína barata en forma de truchas, anguilas, barbos,… Algunas familias se dedican a la pesca fluvial de forma profesional y abundan los aficionados a esta actividad. Las artes mayoritariamente empleadas son nasas, butrones, garlitos, trasmallos, esparaveles, líneas de anzuelos,… El desmán es víctima frecuente de estos métodos.

1960-1980

El desarrollo y la «pertinaz sequía» hacen que en todo el país se multipliquen los grandes embalses. A nuestra cuenca también le ha tocado. No uno de los mayores, pero su situación y extensión es suficiente para dividir la red de cauces que ocupa el desmán en varios fragmentos que quedan irremediablemente aislados. Y es que el tramo embalsado es una barrera insalvable para el desmán. Sus aguas mansas y profundas, las continuas variaciones del nivel del agua y la inestabilidad de las orillas configuran un escenario sumamente hostil. Los fragmentos de hábitat favorable resultantes no son iguales. El más grande se extiende 50 km, dos que le siguen en importancia cuentan con 20 y 30 km de longitud y seis pequeños arroyos de no más de 5 km desembocan ahora directamente en el embalse.

El agua corriente llega ya a todas las viviendas de los pueblos de la cuenca y es devuelta al río sucia. Residuos orgánicos, jabones, aceites,… son vertidos de forma continua, regular y concentrada provocando un impacto notable en los afluentes de menor entidad. Esta transformación afecta en mayor medida a la zona media, pero la cuenca alta no se ve libre de ella.

La zona alta de la cuenca, de difícil acceso e improductiva para las posibilidades de la época, hace décadas que perdió su cubierta forestal. Ésta ha quedado reducida a pequeñas manchas de algunas decenas de hectáreas que se refugian en barrancos y escarpes. Se desarrollan entonces planes de reforestación. Previendo un rendimiento rápido, se eligen especies exóticas de turno corto.

En estos años se unen a las artes de pesca tradicionales el uso de lejía y de cal viva. Los efectos sobre los invertebrados de los que se alimenta el desmán son devastadores.

1980-2000

Si bien la despoblación ha afectado significativamente a la región, algunos pueblos, sobre todo en la cuenca alta, reciben en los meses de verano un gran número de visitantes. De este modo, el vertido de aguas residuales aumenta en gran medida durante el estiaje, cuando los ríos son más vulnerables. La depuración alcanza únicamente a la localidad principal de la cuenca y no existe una red de saneamiento consolidada.

Llegan a turno los primeros cultivos forestales. Los trabajos para su aprovechamiento movilizan un gran volumen de materiales finos que son arrastrados por el agua de lluvia, alcanzando los cauces. En lo sucesivo este fenómeno se producirá de forma continua (con periodicidad estacional) modificando sustancialmente la estructura de los cauces de la cuenca alta (cambiando su granulometría), llegando en situaciones extremas a cegarlos.

La red de carreteras sufre una mejora sustancial en la región. Los fondos de valle son los más afectados, aumenta el número de cruces sobre los cauces y la amplitud de los márgenes ocupados. Algunos arroyos son canalizados.

La integración de España en la Unión Europea exige la reestructuración del sector ganadero. En la cuenca, el vacuno de leche deja de explotarse de forma doméstica para hacerlo de forma industrial. El número de granjas se reduce significativamente, pero las explotaciones que subsisten son de grandes dimensiones. Generan un gran volumen de residuos orgánicos que encuentra difícil acomodo en la legislación y en cualquier otra parte. La solución es utilizarlo masivamente como fertilizante en los cultivos herbáceos de la zona. El inevitable exceso es recibido periódicamente por las aguas subterráneas y superficiales que alcanzan así un elevado nivel de contaminación.

Pese a que existe normativa que regula la pesca fluvial, la actividad furtiva no ha disminuido, si acaso no se practica de forma tan conspicua, y se concentra en determinadas especies y épocas del año.

Se realizan en España los primeros atlas de vertebrados y los primeros inventarios de especies amenazadas. Los resultados en nuestra cuenca no son positivos para el desmán. Solo es posible confirmar su presencia en el fragmento principal y en uno de los secundarios. Los pequeños arroyos que quedaron aislados por el embalse apenas pudieron acoger unos cuantos desmanes y estos grupos languidecieron y desaparecieron rápidamente. Un estudio de la calidad del hábitat evidencia un deterioro general de la cuenca. Los tramos que cuentan con hábitat óptimo suman un total de 30 km, lo que representa una reducción del 80%.

2000-2013

Se revisan las concesiones de agua de las 19 minicentrales activas en la cuenca. A 16 de ellas se les amplía el caudal que pueden aprovechar. Los caudales mínimos ecológicos impuestos para los tramos afectados en ningún caso superan el 20% del caudal medio estimado para los últimos 30 años. El efecto negativo de estos aprovechamientos alcanza en este momento su máxima intensidad. La sucesión de incumplimientos por parte de las minicentrales junto con la incapacidad de la administración para imponer sanciones disuasorias conduce a episodios catastróficos en los que tramos de varios kilómetros de longitud quedan sin agua. Aún así la propaganda oficial de las distintas administraciones y la de las empresas productoras sigue insistiendo en la bondad de este tipo de energía a la que califican de verde, limpia y renovable. El consumidor traga complaciente.

Ante el auge del turismo de montaña en la región, se desdobla la carretera que discurre junto al cauce principal en un tramo de 35 km. Las obras, que duran 22 meses, provocan un grave impacto en la estructura del cauce y las márgenes. Escolleras y muros de distinta tipología acompañan al río en gran parte del tramo. La pérdida de naturalidad alcanza su nivel máximo.

La depuración de aguas residuales alcanza a las principales localidades de la cuenca. Ante la imposibilidad de recoger todas ellas en un colector que las centralice en una única depuradora, se construyen pequeñas plantas de depuración con un modesto nivel de eficacia. Eso sí, su vertido cumple en ocasiones los parámetros mínimos establecidos por la normativa europea.

El cambio de siglo trae consigo la consolidación de la normativa ambiental europea. La Red Natura 2000 comienza a ser una realidad. Gran parte de la cuenca es declarada Zona de Especial Conservación. Contando con financiación europea y vinculado a la gestión de la Red Natura se ejecuta en la zona media de la cuenca un proyecto de recuperación del ecosistema fluvial. Dicho proyecto contempla la restauración de 200 m de margen (anteriormente ocupado por una cantera), el soterramiento de un tendido eléctrico y la eliminación de dos de los 38 azudes que existen actualmente en la cuenca. Los resultados esperados en el caso de la conservación del desmán son insignificantes.

Se suceden los trabajos de diagnóstico del estado de conservación de especies amenazadas. En el caso del desmán, en nuestra cuenca solo es posible detectarlo en uno de los tramos. Un estudio de la calidad del hábitat revela que el hábitat óptimo ha quedado reducido a un tramo en cabecera de apenas 8 km de extensión. En el resto de la cuenca no es posible observar ya los rasgos mínimos imprescindibles para considerar la posibilidad de que se pueda mantener la especie.

Año 2020

El desmán y su hábitat han desaparecido de la cuenca. Todas las presiones que ocasionaron su desaparición siguen actuando. No obstante, la autoridad competente afirma, en los actos de clausura del Año Internacional de los Ríos, que la programación del plan hidrológico se desarrolla según lo previsto y no hay motivos para pensar que no se lleguen a cumplir los objetivos medioambientales que establece la Directiva Marco del Agua. El fulano luce orgulloso en la solapa una chapa conmemorativa del evento. En ella un desmán rampante acompaña al lema «Los ríos son el futuro».

¿Qué sabemos del desmán?

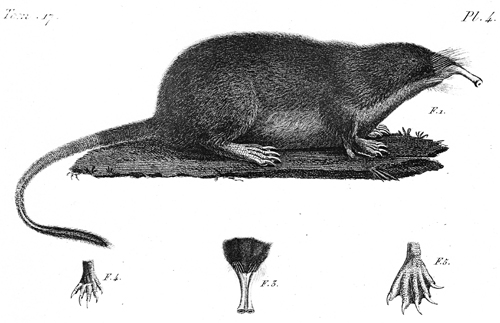

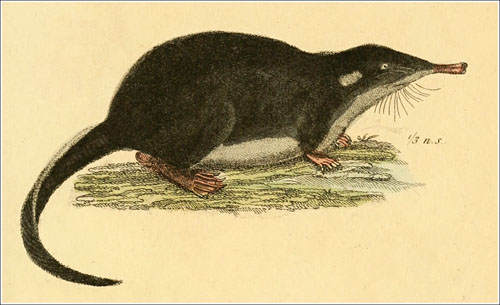

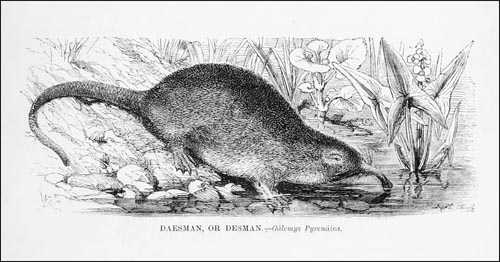

El desmán no es un desconocido. Es un animal difícil de observar y de mantener en cautividad, pero sabemos cómo es, dónde encontrarle, qué come, cuánto puede llegar a vivir y algunos detalles, no muchos, acerca de su organización social y su comportamiento espacial. Eso sí, aún nos quedan cosas por aprender, sobre todo ahora que hay quien ve la necesidad urgente de hacer refuerzos poblacionales, reintroducciones y cría en cautividad.

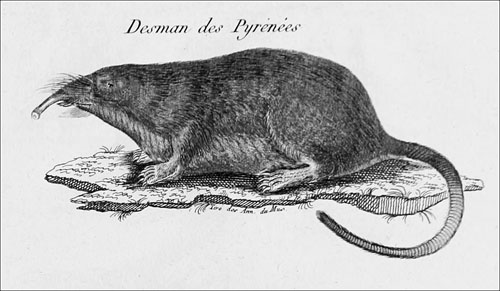

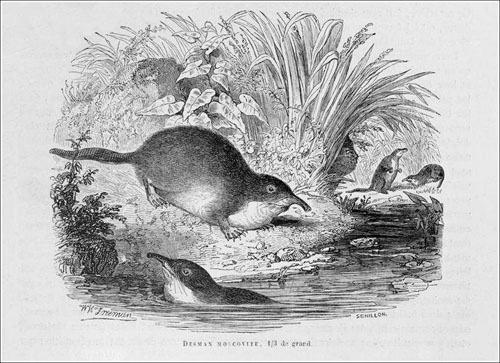

Empezó siendo francés y en los 200 años que hace que le conocemos ha tenido allí más suerte. Las mejores páginas o al menos la inmensa mayoría se han escrito al norte de los Pirineos. Eugène Trutat, Clement Puisségur y sobre todo Antoine Peyre y Bernard Richard consiguieron que el conocimiento de la biología de la especie alcanzara al final del siglo pasado un nivel más que aceptable. Desafortunadamente esa progresión se detuvo hace 20 años. Y ahí sigue de momento.

En España, donde al parecer los desmanes han abundado siempre en las distintas acepciones del término, pasamos el XIX sin saber muy bien dónde alcanzaba su distribución, la del animal, quiero decir. Ya en el XX, tras una larga travesía por el desierto, surge en la década de los 70 un nuevo interés por conocer nuestra fauna. Se suceden así inventarios de distinta magnitud geográfica, sin sincronía ni uniformidad de métodos, que en el caso del desmán permitieron completar el conocimiento de su distribución histórica. Y hay que llamarla histórica porque nada más completarla, en 2007, ya era vieja. Ya no servía como referencia inicial para el seguimiento global de la especie. Estamos en 2013, algunos aseverando el declive y otros dudando o deseando que no sea tal, y seguimos sin esa imagen de partida.

Leyendo las peripecias de la Sección Zoológica de Graells por el Sistema Central a mediados del XIX da la impresión de que estamos atrapados en el día de la marmota o sufriendo un constante déjà vu. En todos estos años no hemos sido aquí capaces de realizar un esfuerzo sostenido que nos permita avanzar en el conocimiento de la especie. Salvando las distancias, que las hay, seguimos como la tropa de Graells, buscando al desmán por la sierra, una y otra vez, sin ni siquiera ponernos de acuerdo en el modo de hacerlo. Seguimos preguntando al paisanaje: ¿Conoce usted, buen hombre, al bicho ese que llaman almizclera?

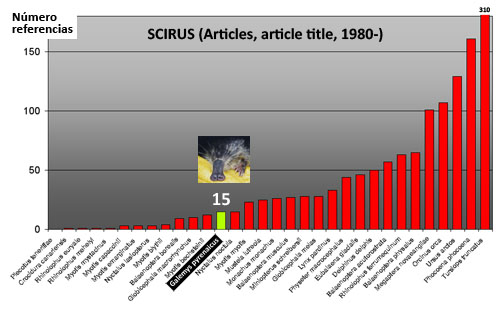

Una sencilla consulta en SCIRUS (uno de los más populares buscadores de información científica) nos puede dar una idea del esfuerzo investigador que se ha dedicado al desmán en los últimos 30 años. En la gráfica, para cada una de las especies de mamíferos incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se muestra el número de artículos científicos publicados en las principales revistas, en los que el desmán es el protagonista principal. SCIRUS dice que para el desmán son 15. Son algunos más, pero no nos importa el número sino la comparación que podemos establecer con el resto de especies. En ella el desmán no sale bien parado. Salta a la vista que debemos hacer un esfuerzo por corregir esas enormes diferencias en cuanto a conocimiento. Además es necesario dar prioridad a las especies que cuentan con la mayor parte de su área de distribución en nuestro territorio, como es el caso del desmán.

Nos gusta la palabra endemismo y se nos llena la boca hablando de fósiles vivientes. El desmán reúne ambas características y nuestra responsabilidad en su supervivencia es grande. Reivindicamos en su día el apelativo de «ibérico». Es más adecuado, dijimos. Si no cambian mucho las cosas más pronto que tarde volverá a ser «de los Pirineos».